Ткани растений

Первые организмы на Земле были одноклеточными. Все тело организма состояло всего-лишь из одной клетки. Позднее появились многоклеточные организмы, однако их тела состояли из одинаковых клеток. И лишь потом организмы стали состоять не только из одинаковых, но и из разных клеток. Одинаковые клетки в одном организме образуют ткани. В сложных организмах может быть целый ряд различных тканей, поэтому существует и целый ряд различных клеток.

По составу тканей растений можно определить, к какой группе они принадлежат ‒ водорослям, мхам, папоротникам или семенным растениям.

В тканях находятся клетки, сходные по своему строению и выполняемым функциям. Ткани могут отличаться между собой плотностью расположения клеток, в одних они могут располагаться очень близко друг к другу, строя ряды клеток, в других ‒ лежать как угодно, не плотно друг к другу, рыхло. Промежутки между клетками называются межклеточным пространством, или межклетниками. В состав ткани входят и межклетники.

В биологии тканью называют группу клеток, имеющих сходное строение и происхождение, а также выполняющих одинаковые функции. У растений наиболее разнообразные и сложно устроенные ткани развились в процессе эволюции у покрытосеменных (цветковых). Органы растений обычно образованы несколькими тканями. Можно выделить шесть типов тканей растений: образовательную, основную, проводящую, механическую, покровную, секреторную. Каждая ткань включает подтипы.

Существование различных тканей связано с тем, что клеткам растений на суше приходится выполнять разные функции. Корень находится в почве и всасывает водный раствор, также удерживает растение в почве. Листья находятся на свету и отвечают за синтез органических веществ. Стебель связывает между собой разные части растения.

Образовательная ткань

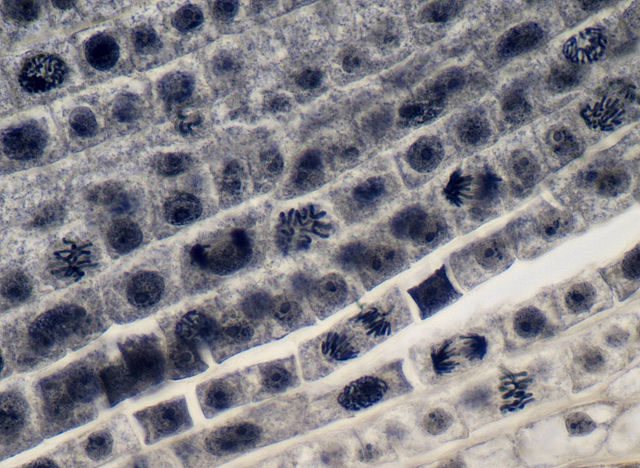

Клетки образовательной ткани делятся в течение всей жизни растения.

Они достаточно мелкие, плотно прилегают друг к другу, имеют крупное ядро и тонкую оболочку. Делясь, клетки образовательной ткани образуют новые клетки и тем самым обеспечивают рост растения не только в длину, но и толщину. При этом часть клеток дифференцируется в клетки других тканей.

Образовательная ткань в растениях находится в конусах нарастания корня (кончик корня) и стебля (верхушка стебля), бывает в основаниях междоузлий, также образовательная ткань составляет камбий (который обеспечивает рост стебля в толщину).

Паренхима, или основная, ткань

Основная ткань отвечает за создание и накопление веществ.

К паренхиме относят несколько разновидностей тканей. Различают ассимиляционную (фотосинтезирующую), запасающую, водоносную и воздухоносную основную ткань.

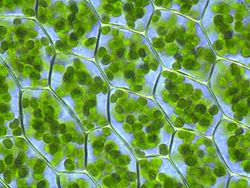

Фотосинтезирующая ткань состоит из клеток, содержащих хлорофилл, т. е. зеленых клеток. Эти клетки имеют тонкие стенки, содержат большое количество хлоропластов. Основная их функция — фотосинтез. Ассимиляционная ткань составляет мякоть листьев, входит в состав коры молодых стеблей деревьев и стебли трав.

В клетках запасающей ткани накапливаются запасы питательных веществ. Эта ткань составляет эндосперм семян, входит в состав клубней, луковиц и др. Сердцевина стебля, внутренние клетки коры стебля и корня, сочный околоплодник также обычно состоят из запасающей паренхимы.

Водоносная паренхима свойственна лишь ряду растений, обычно засушливых мест обитания. В клетках этой ткани накапливается вода. Водоносная ткань может быть как в листьях (алоэ), так и в стебле (кактусы).

Воздухоносная ткань свойственна водным и болотным растениям. Ее особенностью является наличие большого количества межклетников, содержащих воздух. Это облегчает газообмен растению, когда он затруднен.

Проводящая ткань

Благодаря проводящей ткани вещества могут перемещаться по растению. Вещества перемещаются в водных растворах, которые текут по клеткам проводящих тканей. У высших растений проводящая ткань состоит из сосудов, трахеид и ситовидных трубок. В проводящих тканях есть поры и отверстия, которые обеспечивают передвижение веществ между клетками.

Проводящая ткань представляет собой разветвленную сеть, соединяющую все органы растений. Таким образом все части растения объединены в единую систему.

Общей функцией различных проводящих тканей является проведение веществ от одних органов растения к другим. В стволах древесных растений клетки проводящей ткани расположены в древесине и лубе. Причем в древесине расположены сосуды (трахеи) и трахеиды, по которым перемещается водный раствор от корней (ксилема), а в лубе — ситовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества от фотосинтезирующих листьев (флоэма).

Сосуды и трахеиды — это мертвые клетки. По сосудам водный раствор поднимается быстрее, чем по трахеидам. Трахеиды - мертвые вытянутые клетки с одревесневшими стенками, лишенные цитоплазмы. Диффузная связь между ними поддерживается благодаря наличию в стенках пор. Передвижение жидкости в них идет медленно. Благодаря прочным стенкам трахеиды выполняют и механические функции. Сосуды (трахеи) представляют собой соединения трубчатых клеток, в стенках которых чередуются одревесневшие и неодревесневшие участки. Частично в них сохраняется и цитоплазма.

Ситовидные трубки - это живые вытянутые клетки, содержащие цитоплазму, но безъядерные. Их поперечные перегородки пронизаны отверстиями. Ситовидные трубки обычно расположены пучками и следуют параллельно сосудам.

Покровная ткань

К покровной ткани относится кожица (эпидермис), пробка, корка. Кожица покрывает листья и зеленые стебли, это живые клетки. Пробка состоит из мертвых клеток, пропитанных жироподобным веществом, не пропускающим воду и воздух.

Главные функции любой покровной ткани — это защита внутренних клеток растения от механического повреждения, высыхания, проникновения микроорганизмов, перепадов температуры.

В кожице листьев и побегов клетки покровной ткани плотно сомкнуты между собой, они имеют прозрачную клеточную стенку, чтобы пропускать свет.

В корнях и стеблях покровная ткань может опробковевать, превращаясь в пробку. Пробка является вторичной покровной тканью, так как возникает на месте кожицы у стеблей и корней многолетних растений.

Корка состоит из пробки и отмерших слоев основной ткани.

Механическая ткань

Механическая ткань (волокна древесины и луба) обеспечивает прочность и упругость растения, позволяет переносить различные нагрузки, например, ветер. Клетки механической ткани имеют очень прочные клеточные стенки.

Для клеток механической ткани характерны сильно утолщенные одревесневшие оболочки. Функции механической ткани — это придание телу и органам растений прочности и упругости.

В стеблях покрытосеменных растений механическая ткань может располагаться одним целостным слоем или же отдельными тяжами, отстоящими друг от друга.

В листьях волокна механической ткани обычно располагаются рядом с волокнами проводящей ткани. Вместе они образуют жилки листа.

Секреторная, или выделительная, ткань растений

Клетки секреторной ткани выделяют различные вещества, и поэтому функции у этой ткани разные. Выделительные клетки у растений выстилают смоляные и эфиромасличные ходы, образуют своеобразные железы и железистые волоски. К секреторной ткани принадлежат нектарники цветков.

Смолы выполняют защитную функцию при повреждении стебля растения.

Нектар привлекает насекомых-опылителей.

Бывают секреторные клетки, выводящие продукты обмена, например, соли щавелевой кислоты.

Функции секреторной ткани различны в зависимости от выделяемого секрета: защитная (выделение смолы при ранении стебля), участие в опылении (сахаристые и пахучие вещества цветка), выведение продуктов обмена (кристаллы солей щавелевой кислоты).